Simon Kuznets [1901 – 1985], dalam orasi ilmiah hadiah Nobelnya pada Desember 1971 di Swedia, menyebut transformasi struktural sebagai salah satu ciri utama pertumbuhan ekonomi modern. Atas izin dari Yayasan Nobel (Nobel Foundation), pandangan Kuznets ini kemudian dipublikasi oleh Jurnal American Economic Association di 1973 dengan judul “Modern Economic Growth: Findings and Reflection”. Publikasi ini telah memberikan sumbangsih besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi pembangunan hingga detik ini.

Namun demikian, literatur teoritis yang mengkaji transformasi struktural sejatinya telah ada dari tiga dekade sebelum Kuznets memenangkan hadiah Nobel. Hal ini bermula dari model tiga sektor (three-sector model) Alan Fisher (1939), yang membagi perekonomian menjadi tiga jenis kegiatan: primer (pertanian), sekunder (manufaktur), dan tersier (jasa). Colin Clark (1940) menekankan bahwa model ini berfokus pada transformasi struktural—ditandai dengan pergesaran kegiatan perekonomian secara bertahap dari pertanian, manufaktur, dan akhirnya ke jasa. Menurut Jean Fourastié (1949), penyebab utama transformasi struktural ini adalah adanya realokasi sektoral tenaga kerja menuju jasa yang membersamai kemajuan ekonomi suatu negara.

Studi empiris umumnya mengkonfirmasi teori-teori di atas. Namun, proses transformasi struktural tampaknya jauh lebih dalam dan lebih cepat dari yang diperkirakan. Misalnya, Fourastié mengestimasi bahwa di negara-negara maju—di mana sektor tersier telah mendominasi—pangsa tenaga kerja di sektor primer sebesar 10% dari total tenaga kerja. Sementara, basis data World Development Indicators (WDI) milik Bank Dunia mengungkapkan bahwa di 2022, tenaga kerja untuk sektor pertanian di negara-negara maju hanya tersisa 3% dari total tenaga kerja. Selain itu, melampaui prediksi Clark, National Accounts Data milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa di 2022, sektor tersier telah mendominasi perekonomian negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah hingga separuh dari produk domestik bruto (PDB) mereka.

Proses Transformasi Struktural di Indonesia dalam Dua Dekade Terakhir (2001 – 2022)

Fakta di atas menyiratkan bahwa transformasi struktural telah menjadi fenomena global yang terjadi hampir di semua negara. Indonesia bukanlah pengecualian. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 1, dalam dua dekade terakhir (2001 – 2022), jasa merupakan satu-satunya sektor dengan tren positif. Porsi jasa dalam PDB meningkat sebesar 3,4 poin persentase (dari 38,4% di 2001 menjadi 41,8% di 2022). Sementara, kontribusi pertanian dan manufaktur terhadap PDB masing-masing turun sebesar 6,5 poin persentase dan 3,6 poin persentase dalam kurun waktu yang sama.

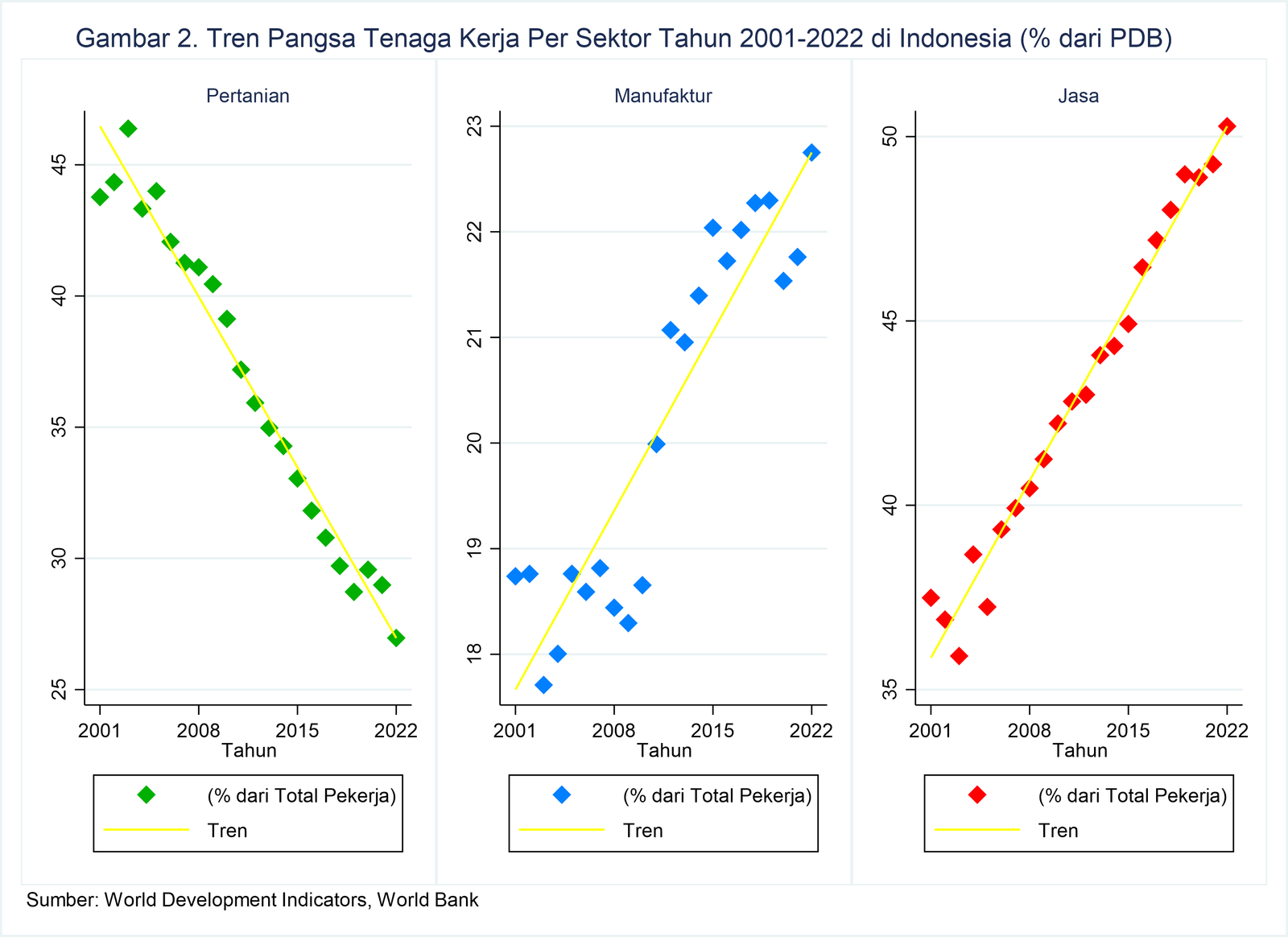

Jika kita bandingkan tren di atas dengan laju porsi tenaga kerja di masing-masing sektor, hasil yang sedikit berbeda ditemukan. Pada Gambar 2, antara tahun 2001 dan 2022, pangsa tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia mengalami kenaikan sebesar 4,1 poin persentase (dari 18,7% di 2001 menjadi 22,8% di 2022). Di sisi lain, sejalan dengan pangsa nilai tambahnya, porsi tenaga kerja di sektor pertanian dan jasa masing-masing mengalami penurunan dan peningkatan tajam. Walhasil, di 2022, separuh tenaga kerja (50,3%) Indonesia terkonsentrasi di sektor jasa, sementara separuh lainnya terbagi ke dalam sektor pertanian (27,9%) dan manufaktur (22,8%).

Dua fakta yang disajikan di atas menyiratkan bahwa Indonesia telah berada di penghujung masa transisi dan mulai memasuki peradaban tersier. Sebagaimana yang diteorikan oleh Fourastié, pada fase-fase pembangunan tersebut, sektor primer semakin didominasi oleh otomatisasi, sehingga mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output makanan dan bahan mentah tertentu. Akibatnya, permintaan tenaga kerja berpindah dari pertanian ke manufaktur. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas jasa mulai berkembang (lihat Gambar 1) sehingga menarik minat tenaga kerja untuk beralih ke sektor tersebut. Hal ini terbukti dari peningkatan pangsa tenaga kerja di sektor tersier yang jauh lebih pesat (12,8 poin persentase) ketimbang di sektor sekunder (4,1 poin persentase) sepanjang abad ke-21 (lihat Gambar 2).

Mengamati lebih dekat perkembangan di sektor tersier, sebagaimana yang ditampilkan oleh Gambar 3, peningkatan aktivitas layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya menjadi determinan utama bagi peningkatan pangsa jasa secara keseluruhan. Sejak 2008, layanan-layanan tersebut telah melampaui aktivitas jasa lainnya, terutama seperti perdagangan, restoran, dan hotel, yang memiliki tren negatif sejak 2002. Sementara, layanan transportasi-komunikasi memberikan kontribusi paling minor terhadap sektor tersier namun dengan laju positif yang lamban sejak 2001.

Dampaknya terhadap Kinerja Pajak Nasional

Berkaca pada fenomena di atas, ada secercah harapan bahwa Indonesia dapat keluar dari middle income trap mengingat transformasi struktural terkait erat dengan tingkat PDB per kapita yang lebih tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dicapai dengan peralihan kegiatan ekonomi ke sektor tersier. Hal ini juga bergantung pada kapasitas fiskal yang kuat. Bank Dunia menyebutkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, suatu negara wajib memiliki penerimaan pajak setidaknya 15% dari PDB (Junquera-Varela & Haven, 2018). Rekomendasi Bank Dunia ini didasarkan pada temuan empiris: selama satu dekade penuh, negara-negara dengan penerimaan pajak di atas 15% dari PDB dapat menikmati pendapatan per kapita yang 7,5% lebih tinggi dari target (Gaspar et al., 2016).

Di titik ini, muncul persoalan, apakah transformasi struktural mampu menghasilkan perbaikan dalam pengumpulan penerimaan pajak nasional? Pertanyaan ini layak diajukan mengingat pergeseran kegiatan ekonomi ke sektor tersier akan merepresentasikan ketersediaan basis penerimaan publik. Selain itu, sebagaimana yang kita ketahui, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax-to-GDP ratio) di Indonesia masih jauh di bawah ‘titik kritis’ versi Bank Dunia (15%), yakni sekitar 8,3 – 13,3% dalam dua dekade terakhir (2001 – 2022) menurut basis data WDI. Artinya, kondisi keuangan publik Indonesia masih belum memadai untuk membiayai pengeluaran produktif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Fakta yang ditampilkan oleh Gambar 3 dan kebijakan perpajakan nasional agaknya menjadi referensi atas jawaban dari persoalan di atas. Sebagaimana yang kita saksikan, peralihan kegiatan ekonomi ke sektor tersier terutama didorong oleh peningkatan aktivitas jasa non-pasar (nonmarket services), seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial (Jorgenson & Timmer, 2011). Kelompok jasa ini biasanya memperoleh kemudahan perpajakan (favorable tax treatment) berupa pembebasan (exemptions). Uni Eropa merupakan contoh kelompok negara yang menerapkan rezim pajak ini, khususnya untuk pajak pertambahan nilai (PPN). Mereka memiliki pandangan bahwa layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial merupakan jenis kegiatan yang berkenaan dengan kepentingan publik sehingga tidak layak untuk dibebankan pajak (Institute for Fiscal Studies, 2011).

Indonesia juga menerapkan kebijakan serupa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang-Undang (UU) No.8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.d. Pasal 112 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, merupakan jenis jasa yang tidak terutang PPN. Namun, sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ketiga jenis jasa tersebut dijadikan sebagai objek pengenaan PPN. Meskipun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU HPP, ketiga jenis jasa tersebut merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang bersifat strategis, sehingga memperoleh fasilitas berupa pembebasan PPN.

Selain kesehatan, pendidikan, dan sosial, layanan transportasi juga tergolong JKP tertentu yang bersifat strategis dan memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan UU HPP. Aktivitas jasa ini juga membersamai ekspansi sektor tersier namun tidak sesignifikan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial (lihat Gambar 3). Sementara, jasa perdagangan, perhotelan, dan restoran, yang kontraproduktif terhadap laju positif aktivitas jasa (lihat Gambar 3), memperoleh perlakuan pajak yang berbeda-beda. Berdasarkan UU HPP, restoran dan perhotelan merupakan objek pajak daerah, sehingga pemungutannya secara langsung terkait dengan penerimaan daerah ketimbang penerimaan negara. Di sisi lain, aktivitas perdagangan bukanlah JKP tertentu yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN sehingga dipungut berdasarkan tarif PPN standar 11%.

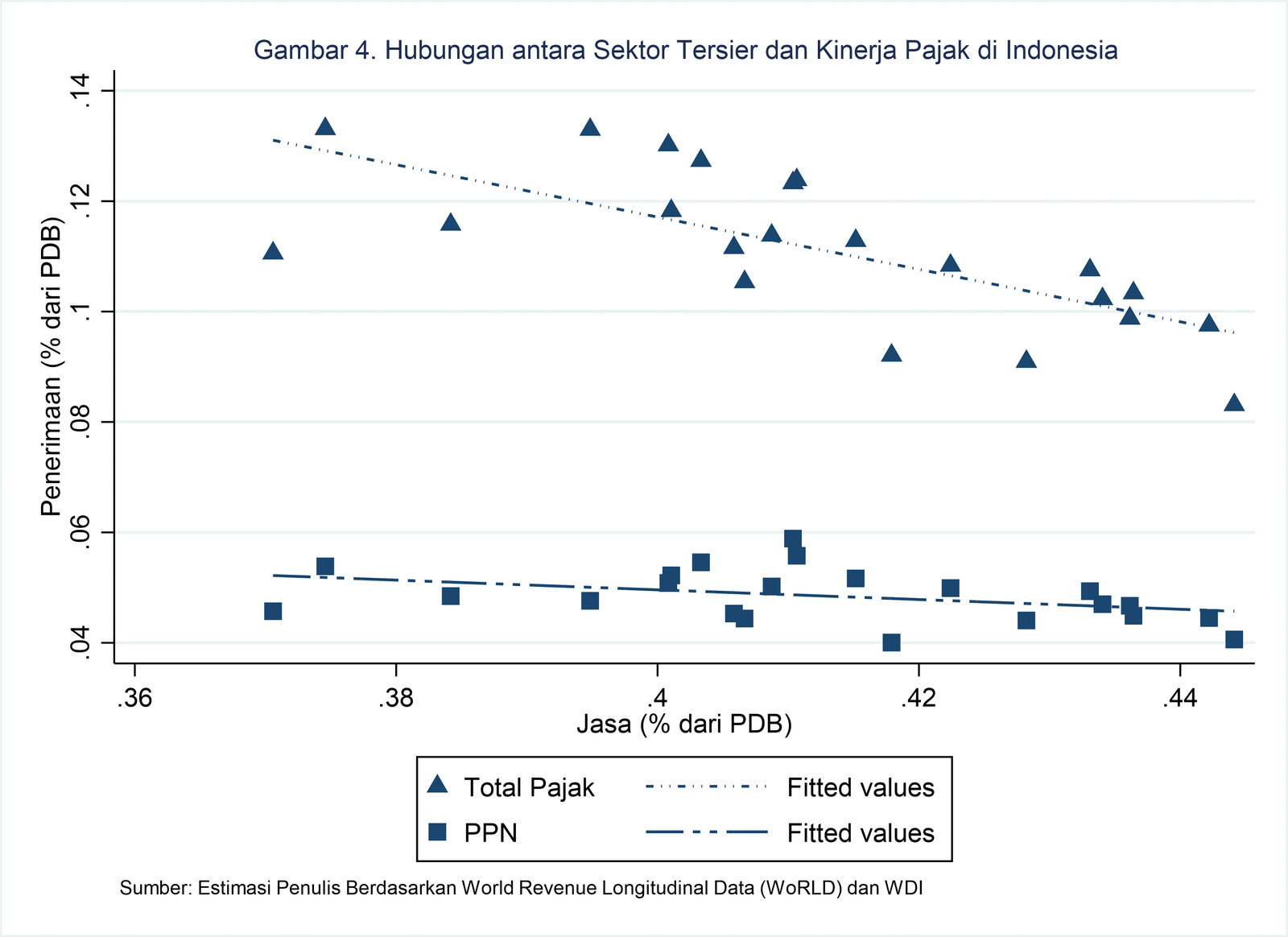

Berdasarkan poin-poin di atas, dapat kita simpulkan bahwa transformasi struktural mempersempit basis PPN. Hal ini didorong oleh opsi kebijakan yang membebaskan basis-basis potensial aktivitas jasa dari perpajakan. International Monetary Fund (IMF) menyebut situasi ini dengan istilah ‘kesenjangan kebijakan’ (policy gap). Selain itu, mengingat PPN menempati posisi penting dalam penerimaan negara (sekitar 30% dari total penerimaan), transformasi struktural akan berimplikasi pada penurunan kinerja perpajakan secara keseluruhan. Tesis ini agaknya dikonfirmasi oleh Gambar 4 yang menunjukkan hubungan negatif antara sektor tersier dan rasio penerimaan PPN maupun rasio total penerimaan pajak di Indonesia. Estimasi hubungan ini sejalan dengan studi empiris lintas negara yang menemukan bahwa peningkatan porsi jasa dalam nilai tambah agregat mengurangi efisiensi pemungutan pajak (Cevik et al., 2019).

Penyesuaian Rezim Perpajakan

Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja perpajakan, pemerintah harus mempertimbangkan evolusi dinamika ekonomi yang kian jauh dari sektor-sektor utama penyedia basis penerimaan. Dengan kata lain, perlu adanya penyesuaian rezim pajak nasional untuk merespons proses transformasi struktural yang semakin dalam. Hal Ini penting untuk dilakukan mengingat cakupan pembebasan PPN yang luas di sektor jasa tidak hanya mengganggu sistem perpajakan, melainkan dapat mendistorsi perekonomian secara agregat (De la Feria & Krever, 2013).

Perlu kita ingat bahwa penerapan PPN tidak membedakan kategori subek pajak. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat—terlepas tingkat kemampuan finansialnya—memperoleh manfaat dari pembebasan PPN atas JKP tertentu. Padahal, sebagian layanan yang tergolong dalam JKP tertentu diselenggarakan oleh pihak swasta yang menetapkan harga tinggi yang hanya terjangkau bagi konsumen berpenghasilan tinggi. Hal ini menyiratkan bahwa pembebasan PPN atas JKP tertentu berpotensi menciptakan belanja pajak (tax expenditure) yang besar namun implementasinya belum tentu tepat sasaran.

Mengingat hal tersebut, diperlukan aturan turunan yang menjelaskan lebih lanjut terkait penyedia jasa yang berhak memperoleh fasilitas pembebasan PPN, misalnya menggunakan kisaran biaya tertentu untuk mengklasifikasikan tingkat kemahalan kegiatan jasa yang bersangkutan. Hal ini dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan vertikal. Selain itu, agar regulasi yang dihasilkan dapat lebih substantif, pemerintah dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, khususnya akademisi, praktisi, dan elemen-elemen pemerintah lainnya dengan kepakaran yang relevan. Hal ini memungkinkan otoritas untuk mengeksplorasi lebih jauh aspek relevan lainnya yang perlu dipertimbangkan saat merumuskan kebijakan tersebut.

Referensi:

Clark, C. (1940). The conditions of economic progress. Macmillan.

De la Feria, R., & Krever, R. (2013). Ending VAT exemptions: Towards a post-modern VAT. In R. De la Feria (Eds.), VAT Exemptions: Consequences and Design Alternatives (pp. 3–36). Wolters Kluwer.

Fisher, A.G.B. (1939). Production, primary, secondary, and tertiary. Economic Record, 15(1), 24–38.

Fourastie, J. (1949). Le grand espoir du XXe siècle: Progrès technique, progrès économique, progrès social. Presses universitaires de France.